Auf den ersten Blick ist Fidschi ein so friedvolles Land, dass man sich kaum vorstellen kann, dass noch vor weniger als 200 Jahren kriegerische Auseinandersetzungen unter den einzelnen Stämmen einschließlich Kannibalismus den Alltag bestimmten und besonders unbeliebte Rivalen bei vollem Bewusstsein dabei zusehen mussten, wie die ersten ihrer Körperteile vor ihren Augen zubereitet und verspeist wurden.

Einigen ersten Missionaren erging es nicht viel besser. Besonders katholische Geistliche hatten einen schweren Stand, denn die weitgereisten Single-Männer, denen die mitgebrachte Religion Heirat und Kinder verwehrte, waren den von Männlichkeit, Ehre, Ruhm und Krieg geprägten Einheimischen zutiefst suspekt, so dass man aus der Situation im wahrsten Sinne „das Beste machte“ bis „die Sache vom Tisch war“. Glaubt man den Überlieferungen waren die bleichgesichtigen Seefahrer jedoch nicht gerade eine Leibspeise: „Zu salzig“ seien die Weißen aus Übersee gewesen.

Nun, die Zeiten ändern sich und einige kamen durch. Heute ist die Religion, neben Rugby und Familie, einer der drei Eckpfeiler der hiesigen Gesellschaft, wobei Katholiken, Methodisten, die Christliche Missionskirche, die Zeugen Jehovas, die Advendisten und einige andere oft auf engstem Raum um Seelen und Handgeld der ausnahmslos Gläubigen werben.

Auf unserem Weg in die vormals koloniale Hauptstadt Levuka auf der Insel Ovalau begegnete uns daher vielleicht weniger zufällig als gedacht Pastor John Ryland, ein Priester der CMF-Kirche (Christian Mission Fellowship), der uns zum Einen freundlich zur nicht beschilderten Busstation in Suva dirigierte und uns zum Anderen für Sonntag in seine kleine Kirche einlud, wo der Gottesdienst zum Teil auch auf Englisch vorgetragen werde. Genau so wenig, wie ich die Familie überzeugen konnte, wollte ich mir das unmöglich entgehen lassen und so fand ich mich deutschländerisch pünktlich als vierter Gast kurz vor 10 Uhr im kleinen Raum der CMF mit Blick aufs Meer ein und wurde freundlich begrüßt.

Da die berühmte „Fidschi-Time“ auch beim Spirituellen keine Ausnahme zu machen schien, trudelte der letzte der ca. 50 Besucher eine dreiviertel Stunde später ein. Die bereits Anwesenden hatten sich bis dahin mit unter die Haut gehenden, laut und emotional vorgetragenen Kirchengospel rhythmisch klatschend schon gut eingestimmt. Es folgte ein Vorprediger, der stetig hin- und herlaufend mit gehobener Stimme und geballter Faust allerlei Danksagungen und Wünsche gen Himmel rief, während die Zuhörer mit wohlwollendem Gemurmel und spontanen Halleluja-Rufen ihre ungeteilte Zustimmung zum Ausdruck brachten, manchmal so laut, dass der Geistliche kaum noch zu verstehen war. Die folgende Predigt wurde in Landessprache Fidschi mit erhobenem Zeigefinger kaum weniger laut, teils fast schreiend vorgetragen. Nicht wissend, worum es gerade geht, kann das ziemlich respekteinflössend sein. Irgendwann kam auch „Germany“ vor und alle drehten sich um, während ich hastig versuchte, die etwas peinliche Situation möglichst locker wirkend mit einem leisen „Thank you“ wegzulächeln.

Dann war es geschafft und ich war froh, die Einladung angenommen zu haben, auch wenn mein neuer Freund John Ryland verhindert war. Authentischer kann ein Erlebnis nicht sein, das sich trotzdem so anfühlt, als würde man gerade in einem historischen Film mitspielen. Ich konnte nicht anders und habe eine Tonaufnahme mit meinem Handy mitgeschnitten.

Hier anhören.

Levuka versprüht tatsächlich kolonialen Charme, der einzig durch das Tag und Nacht zu hörende, monotone Geräusch der stromspendenden Industrie-Generatoren getrübt wird. Da unser Zimmer in Claras Lodge nicht über eine Klimaanlage verfügte und das Thermometer weit jenseits der 30-Grad-Marke notierte, profitierten wir nicht mal indirekt davon und lagen stattdessen schweißgebadet in der Hoffnung auf Abkühlung bis tief in die Nacht wach. Auch tagsüber machte uns die feuchte Hitze schwer zu schaffen und saugte jegliche Energie aus unseren guten Unternehmungsvorsätzen. Umzug in die New Mawida Lodge, Klima auf 26 Grad, herrlich und bestens angelegte 30 F$ bevor wir am Folgetag bei strömenden Regen in Inselparadies Caqalai aufbrachen.

Das palmenstrandgesäumte, von Korallenriffen umgebene Backpacker-Resort kann in 15 Minuten zu Fuß umrundet werden und bietet farbenprächtige Schnorchelabenteuer sobald man sich knietief ins Wasser begibt. Ein fototapetentauglicher Südseetraum mit einfachen, offenen Bungalows (150 F$ inkl. 3 Mahlzeiten = 60 €), die mit Meerblick bestechen und nachts von einer Ozeanbrise auf ein erträgliches Maß gekühlt werden. Das Badezimmer lassen wir dabei mal aus.

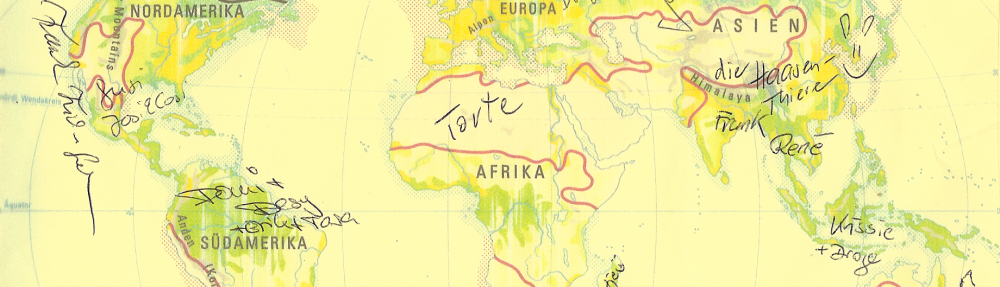

Alles könnte so schön sein. Aber nach zwei Tagen Dauerregen sieht sogar das Paradies etwas trostlos aus. So werden wir morgen für die restlichen Tage wieder ins Beachouse fahren um bei anhaltend schlechtem Wetter das dort zur Verfügung stehende kostenlose Internet zur Konkretisierung unserer Pläne für Mittel- und Südamerika zu verwenden und so den Bogen unserer Reise langsam zu schließen. Noch sind es reichlich 100 Tage auf die wir uns freuen, wir denken aber auch immer häufiger an Familie, Freunde, frische Bäckerbrötchen und 1.000 andere Dinge, die uns dann wieder erwarten.